Voluntarios de la Fundación 26 de Diciembre en la sede de la entidad, donde se atiende a homosexuales mayores. / ÓSCAR DEL POZO

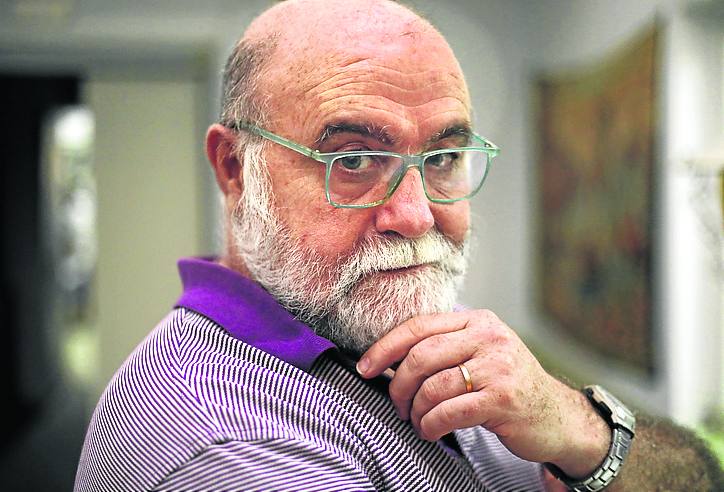

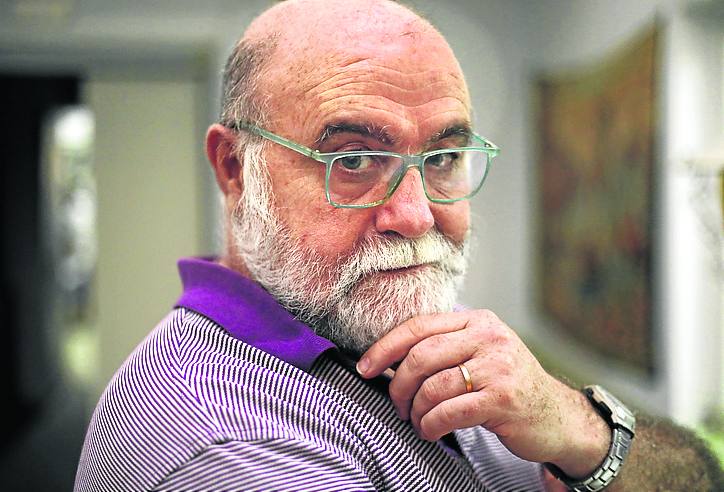

Cuando tenía 17 años, a Federico Armenteros le denunciaron por homosexual en una comisaría. Conocía muy bien a su denunciante: era su madre. Se salvó por los pelos de ser arrestado porque huyó y apenas un mes después, en diciembre de 1979, se derogó la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, que le hubiera llevado al calabozo y después a ser curado de su mal. Para buscar esa normalidad que le hiciera ser aceptado por la sociedad intentó vestir los hábitos. «Pero me echaron antes. No me quisieron en la congregación religiosa, la de los Hijos de la Pequeña Obra de la Divina Providencia. Luego me enamoré de una mujer, me casé, tuve una hija. Pero tras doce años de matrimonio no podía más. Estuve con una psicóloga y por fin quemé el armario». Ahora Armenteros se dedica a atender a los gais y lesbianas mayores, muchos de los cuales pasan dificultades económicas, cuando no están al borde de la exclusión social. Hasta ahora se ha dado de bruces con la Administración cada vez que ha reivindicado la creación de centros geriátricos para homosexuales.

Armenteros, de 58 años, preside la Fundación 26 de Diciembre, que ayuda a los más viejos del colectivo LGTB. Según el dirigente de la entidad, entre los gais y lesbianas mayores hay muchos autónomos que no han podido cotizar o lo han hecho con aportaciones muy bajas. Así, cuando llegan a la jubilación sufren una caída brusca de sus ingresos. En la fundación se presentan personas cuyas parejas han muerto y a las que, en puridad, no les corresponde heredar nada porque no han estado casadas. «A veces, con la defunción, los familiares entran como lobos a disputarle la herencia al que debía ser su legítimo legatario».

Una sociedad que mira hacia otro lado cuando se trata de cuidar a los ancianos heterosexuales no es precisamente pródiga en atenciones a los gais, lesbianas y transexuales que ya peinan canas. Y eso que en ocasiones han soportado cargas familiares con estoicismo. «No es raro el caso dehomosexuales que han atendido a sus padres, una tarea que recae siempre en las mujeres salvo que exista un homosexual en la familia».

La Fundación 26 de Diciembre gestiona cinco pisos cedidos por el Ayuntamiento de Madrid, en los que se alojan homosexuales a punto de engrosar las listas de la marginación. La vida no ha sido fácil para ellos. Transexuales que se han dedicado a la farándula y ahora les miran raro cuando van al hospital, gais que viven en la calle, gentes solas, con dolencias graves y que ya no se valen por sí mismas. Ingresar en una residencia geriátrica no es la mejor opción para ellos. «Supondría volver al armario. Un gay en un centro de día o un asilo de ancianos se siente como un ateo en una iglesia».

Al lado de proxenetas

La sociedad envejece y con ella el colectivo LGTB, un grupo de población que tiende a caer en la trampa del mito de la eterna juventud. Algunas estimaciones cifran entre 630.000 y 800.000 los gais y lesbianas mayores de 65 años. Son invisibles porque a su edad ya no frecuentan los locales de moda. Tampoco interesan demasiado, dado que con sus parcas rentas no consumen como antes. Viven en las orillas, fuera del foco, y eso que muchos de ellos padecieron una persecución cruel. Durante la dictadura franquista ser homosexual era un delito. Unos mil pisaron la cárcel entre 1970 y 1979 por culpa de la aplicación de la ley de Peligrosidad Social. Aun así, esta norma era más tolerante que la Ley de Vagos y Maleantes, que les consideraba unos indeseables, al lado de proxenetas, rufianes y borrachos.

Federico Armenteros, activista gay. / O. P.

Antonio Sánchez, de 70 años, enfiló el camino a París ante la hostilidad que sentía en la España de los sesenta. Su padre, militar, nunca llevó bien eso de tener un hijo «invertido». Imbuido de los libros del psiquiatra Juan José López Ibor, mandó a su hijo a que le aplicaran electrochoques para curar lo que consideraba una enfermedad. Sánchez se hizo mayordomo y ejerció de cocinero en la capital francesa. En 1976 regresó a España y se ganó la vida de portero en una comunidad de propietarios. «El mayor error que cometí fue no haberme hecho ciudadano francés», dice Sánchez, que ahora vive en Aranjuez. Cobra una pensión de 860 euros y otros 190 euros que le da la Seguridad Social gala.

Su salud se resiente de dos infartos, una colitis ulcerosa y un cáncer de próstata. «Casi no puedo hacer la cama», dice Sánchez, que resopla de cansancio al contarlo. Contrató a una asistenta para que le ayudara en las tareas de la casa, pero hubo de prescindir de ella porque su pensión no daba para más. «Me llevo mal con mi hermana. Es lo que pasa cuando se mete el dinero por medio», asegura Antonio, que a pesar de vivir en Aranjuez, a 50 kilómetros de Madrid, se desplaza dos o tres días a la semana a la fundación, donde puede comer por cuatro euros con los amigos.

La entidad es considerada por sus promotores un primer paso. El siguiente proyecto es levantar un conjunto residencial de apartamentos para el colectivo LGTB. De hecho ya se intentó hace años, en 2010, pero la crisis económica y el escepticismo hicieron que la cosa no cuajara. Se necesitaba reunir 14 millones de euros y 200 socios, pero apenas se inscribieron en la cooperativa unos 20.

La fundación incluye en sus actividades el acompañamiento de personas asediadas por la soledad. Blas Bonete, de 48 años, es uno de los voluntarios que visitan una residencia geriátrica para realizar esta labor. «Es muy grato. Vamos a ver a un señor que sufre párkinson y demencia senil en fase avanzada. Nos cuenta sus cosas y se siente escuchado y atendido», dice Bonete, quien el resto de la semana se pone el mandil y cocina para los demás.

Con esta iniciativa de acompañar al enfermo se intenta reducir el absoluto abandono y soledad en que mueren algunos homosexuales. «Alguno nos ha llegado a decir que lo peor para él sería que la gente se enterara de su desaparición por el mal olor que despide su cadáver», señala Armenteros.

Blas Bonete tuvo su primera pareja a los 21 años. Se fueron a vivir juntos, pero su compañero murió en un accidente de tráfico. «Mis padres no se plantearon que su hijo era homosexual. Viendo lo dura que se volvió mi vida, se volcaron todos conmigo y me ayudaron muchísimo. No hubo salida del armario, sino apertura natural y nada provocada», cuenta el cocinero. Como otros socios de la organización, Blas Bonete no comulga con el «mercantilismo de Chueca», el barrio gay de la capital, donde se celebra cada año el Día del Orgullo. «Eso parece una trata de esclavos, se exhibe la carne y la gente va a mirar».

Bonete padece una espondilitis degenerativa, una forma de artritis que afecta a las articulaciones de la columna vertebral. «Hace que la columna esté como una piedra. Me puedo quedar como el Quijote», apunta mientras se yergue. «Aún no me ha pasado nada, aunque me dijeron que a los 50 años me quedaría postrado en una silla de ruedas. De momento aquí estoy». Pese a su grave dolencia, no se muestra aprensivo y ha superado una depresión. Teme el dolor y el sufrimiento, pero sobre todo le espanta la idea de que le separen de su pareja por cualquier circunstancia. Porque Blas ha rehecho su vida.

María Sánchez Aguilera, de 58 años, se declara pansexual. No elige a su pareja en función de que sea hombre o mujer, sino por su afinidad y los sentimientos que le transmita. Además es dominante y sádica, gustos que no oculta y que lleva muy a gala. «Estuve casada. Como el sexo con mi marido no me satisfacía del todo, pensé que era lesbiana o frígida, pensé de todo, hasta que me di de cuenta de que lo mío no era el sexo convencional, que yo llamo ‘sexo vainilla’. Aquí he encontrado a mi familia, la que he elegido yo», asegura María, quien viste una camiseta negra de Iron Maiden, muñequeras y una gorra. Hace un año se compró una moto eléctrica en la que se desplaza. Y es que desde hace 27 María usa muletas debido a la artritis reumatoide que sufre, una patología que le ha deformado los dedos.

El primer paseo que se dio con el vehículo fue para ir a la manifestación del Orgullo Gay. Se lo pasó estupendamente, pero la vuelta fue aterradora. Más de una vez los viandantes la tuvieron que ayudar para levantar la moto, porque las latas y las botellas de plástico quedaban atrapadas entre el chasis y las ruedas. Quedó extenuada por el esfuerzo y los nervios.

«Yo no puedo acompañar a enfermos porque no me puedo comprometer, no sé cómo voy a amanecer», aduce María, quien gracias a la pensión de viudedad lleva una vida sin aprietos, aunque en ocasiones tiene que hacer «algún ajuste».

Si a Antonio Sánchez le aplicaron corrientes eléctricas en el cerebro es porque hasta no hace mucho la homosexualidad era considerada una enfermedad mental. La Organización Mundial de la Salud (OMS) esperó hasta 1990 para excluir esta orientación sexual del catálogo de patologías psiquiátricas. De ahí que los prejuicios no sean fáciles de erradicar. Muchos gais y lesbianas se han contaminado de tantos prejuicios que son reacios a utilizar los servicios sociales, incluidos los albergues para pobres y los servicios de teleasistencia. Por eso las residencias ‘ad hoc’ se presentan como la solución. En España no existe ni un solo centro geriátrico para la comunidad homosexual. «No se trata de crear guetos, sólo queremos estar tranquilos», dice el presidente de la Fundación 26 de Diciembre.

Psiquiatrico o cinco años de prisión

La Fundación 26 de Diciembre lleva ese nombre por el día en que desapareció de facto la Ley de Peligrosidad Social. La norma, que consideraba a gais y lesbianas elementos antisociales, se derogó parcialmente en 1979. Con este paso se liquidó un cuerpo jurídico que establecía castigos que iban desde multas hasta penas de cinco años de internamiento en cárceles o centros psiquiátricos para la «rehabilitación» de los individuos. Federico Armenteros, presidente de la entidad, se rebela contra la imagen de los gais que proyecta el barrio de Chueca. Detesta esa adoración por el cuerpo y la juventud que exalta el barrio, icono y refugio de la homosexualidad. El activista no oculta que hay una cierta brecha entre el actual movimiento LGTB y sus dirigentes históricos. Entiende que se ha hecho tabla rasa y que la desmemoria y la ingratitud han hecho caer en el ostracismo a los viejos luchadores. Por eso reivindica la palabra ‘maricón’. «A mí nunca me han llamado ‘gay’, siempre me han insultado». Educador social, aboga por los valores humanos dentro de una comunidad demasiado volcada en el consumismo y la moda. «Son precisos mucha pedagogía y un discurso, porque sin eso el orgullo se convierte en un parque temático».